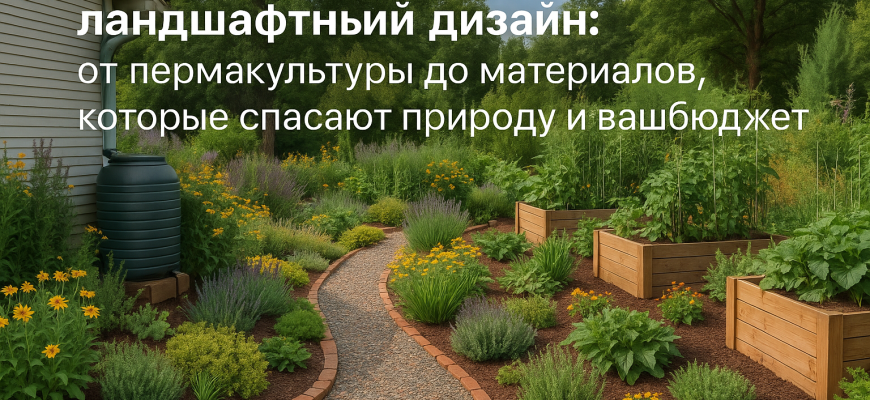

(1) Когда я только начинал увлекаться ландшафтным дизайном, мне казалось, что главное — это красиво расположить клумбы, выбрать интересные цвета и формы, да заодно где-то примостить пару декоративных дорожек. Но со временем, когда я стал больше интересоваться природой, изучать, как взаимодействуют между собой растения, почвенные микроорганизмы и насекомые, я понял: настоящий ландшафтный дизайн — это не просто «глаз радуется», но ещё и глубокое понимание экосистемы, в которой мы все существуем. К тому же сегодня мы всё чаще слышим о необходимости заботиться об окружающей среде, об оптимизации использования воды, о сохранении диких насаждений, о поиске более вдумчивых решений, способных противостоять изменению климата. Так что я решил поделиться своим опытом — вдруг кому-нибудь пригодится?

Я живу в довольно скромном пригородном районе, у меня есть небольшой участок, который я постоянно пытаюсь развивать и улучшать. Я не профессионал-дизайнер, но я настоящий энтузиаст, обожающий высаживать новые растения, экспериментировать с разными видами мульчи и собирать дождевую воду. По ходу дела я совершил немало ошибок, но каждое просчётное действие стало для меня маленьким уроком на пути к созданию экологичного сада. С каждым годом я всё больше убеждаюсь в том, что сочетать красоту цветников и огородов с заботой о природе — реально, причём без астрономических затрат сил и денег. Важно лишь взглянуть на участок шире: представить его частью общей, живой природы, а не просто «квадрат» вокруг дома.

Вот почему сегодня так много говорят об устойчивом дизайне. Наверняка вы слышали про такие концепции, как пермакультура, биоземледелие и различные «зелёные» подходы. Иногда у людей возникает впечатление, что это все «про фермеров с альтернативными методами», чуть ли не хиппи из прошлых времен. Но на самом деле пермакультура может отлично вписаться даже в типичные городские дачные условия. Если вы, как и я, любите экспериментировать в саду с новыми идеями, то устойчивый ландшафтный дизайн покажется вам захватывающим путешествием. Скажу вам по секрету: для мощного старта вовсе не нужно минимум десять соток и груды специальных инструментов. Главное — понимать принципы и учиться находить баланс между интересами человека и потребностями самой земли.

Кроме того, устойчивость — это не только про отношения с почвой и растениями. Мы ведь живем в эпоху, когда энерго- и ресурсосбережение не роскошь, а острая необходимость. Насколько бережно вы относитесь к воде, используете ли альтернативные источники энергии для полива либо освещения, разумно ли распорядились солнечными и теневыми зонами на участке — всё это в конечном итоге скажется не только на состоянии отдельно взятого сада, но и на здоровье планеты. Я уверен, что если мы будем обращать внимание даже на мелочи, результат не заставит себя ждать. Пора переходить к конкретным шагам, не так ли?

(2) Начну с основного принципа: использование пермакультуры и сохранение уже имеющихся экосистем на вашем участке. Пермакультура — это не очередное «модное слово» для агротехники, а философия выращивания и проектирования пространства, где всё взаимосвязано и подстраивается под местные условия с максимальной пользой и минимальным вмешательством. Представьте простой пример: у меня возле забора росла целая «коллекция» кустарников, которые я поначалу хотел повыкорчёвывать. Ну, казалось, что некрасиво, да и вообще мешают. Но когда я стал присматриваться, заметил, что под этими кустарниками живут целые семьи полезных насекомых, а корни отлично укрепляют склон, предотвращая вымывание почвы после сильных дождей. Пораскинув умом, я решил их оставить, а чтобы всё это выглядело «по-людски», я сделал аккуратную обрезку, подсадил несколько декоративных многолетников и… получилось весьма гармонично.

Главное преимущество пермакультуры в том, что мы стараемся не бороться с природой, а сотрудничать с ней. Если на участке уже сформировалась мини-экосистема — семьи ежей, бабочек или лягушек, не гоните их прочь, а подумайте, как этот симбиоз поможет вам. Например, лягушки и ящерицы охотятся на мелких вредителей, а ежи с удовольствием «зачищают» территорию от слизней. В пермакультуре говорится про «краевые эффекты»: там, где встречаются разные среды (например, леса и поляны, вода и суша), природа наиболее плодородна. Важно помнить об этом и при планировке своего участка искать такие «переходные» зоны, делая их богатыми и привлекательными для насекомых-опылителей и других помощников.

Иногда бывает так, что на новом участке люди полностью срезают растительность, а потом удивляются, почему всё приходится регулярно поливать, удобрять, и всё равно земля будто «мертвая». А ведь там могли оставаться корни и семена местных растений, которые адаптированы к климату и почве. Вместо того чтобы всё без разбора уничтожать, стоит применить «избирательный» подход: сохраните то, что жизнеспособно и полезно, подкорректируйте общий вид, и тогда растения выполнят роль «каркаса» для вашего будущего райского уголка. В результате вы сэкономите массу времени и сил, выйдет это куда экологичнее, а сад будет выглядеть более естественно.

(3) Следующий важный момент в устойчивом ландшафтном дизайне — создание водоудерживающих зон. Не скупитесь на устройства, позволяющие собирать дождевую воду, особенно сейчас, когда в некоторых регионах наблюдаются колебания осадков: то засуха, то обильные ливни. На своём участке я использую несколько бочек, расположенных под водостоками, и это уже годами выручает: даже в сухие недели у меня всегда под рукой есть вода для полива самых уязвимых грядок и цветников. Такая вода, кстати, более мягкая и лучше для растений, чем хлорированная из-под крана. Кроме того, использование подобных резервуаров помогает снизить потребление городских ресурсов и ваш счет за воду, что всегда приятно. А один мой знакомый пошёл дальше и сделал целую ливневую систему, чтобы при сильных дождях вода стекала в небольшой пруд на участке — получилось и красиво, и практично, ведь теперь у него есть место для декоративных рыбок и запас воды сразу на все нужды.

Водоудерживающая зона может быть и в виде специального углубления в почве, куда стекается дождевая вода, и в виде «биоплато» — искусственно созданного болота с влаголюбивой растительностью, которая не только фильтрует воду, но и становится отличной средой обитания для земноводных и насекомых. Самое главное — правильно выбрать место и учесть рельеф участка. Если у вас есть небольшой уклон, можно обустроить террасы: на каждом уровне будет свой водоём или овражек с водоудерживающим материалом. Да, возможно, придётся повозиться и потратить время на планирование. Но поверьте, когда наступит жаркое лето, вы будете благодарны себе за такую предусмотрительность. У меня на задней части участка был небольшой склон, и после нескольких попыток я смог соорудить там террасу, где высадил влаголюбивые травы. Теперь в самые знойные дни я наблюдаю, как они не поникают, а радуют глаз сочной зеленью. И при этом сама почва остаётся влажной дольше обычного, что значительно упрощает уход.

(4) И раз уж я успел упомянуть погодные сюрпризы, надо поговорить об озеленении с учётом изменения климата. За последние годы в моей местности лето стало явно жарче и засушливее, зимой всё чаще случаются резкие оттепели и заморозки. Растения, привычные к более стабильным условиям, начинают испытывать стресс и болеть. Поэтому я постепенно перешёл на посадку более засухоустойчивых или морозостойких сортов. Для цветников стараюсь подбирать виды, которые могут «переживать» нехватку влаги: это различные очитки, эхинацеи, шалфей, лен, кореопсис. Для живых изгородей — разнообразные спиреи, пузыреплодники, кизильники; они неприхотливы, хорошо переносят засуху и при этом отлично смотрятся. Конечно, вы можете поэкспериментировать и поискать что-то необычное, сейчас в садовых центрах выбор огромный, но не забывайте уточнять, как растение ведёт себя в новых для него условиях. Иногда даже известные виды обладают гибридными формами, способными лучше приспосабливаться к экстремальным температурам.

Ещё один нюанс — ветер. Изменение климата часто сопровождается усилением ветров, причём порой направление их тоже меняется. Я всегда советую сажать уязвимые культуры там, где им будет обеспечена защита либо кустарниками, либо строениями, либо изгородями. Можно создавать специальные «щитовые» насаждения из плотных рядов деревьев, которые в первую очередь принимают на себя порывы, и уже за ними формировать более деликатные посадки. Так вы защитите не только растения, но и сохраните драгоценную влагу в почве, ведь сильный ветер её очень быстро вытягивает. Думается, что грамотно организованный сад, продуманный до мелочей, позволит пережить любые климатические «выходки» с наименьшими потерями.

(5) Когда мы говорим об устойчивом ландшафтном дизайне, важно учитывать, какие именно растения вы используете. Совершенно не обязательно гнаться за экзотикой, которая плохо приживается; иногда лучше отдать предпочтение местным видам, адаптированным к существующим условиям. Нередко люди считают, что местные растения выглядят скучно, но стоит лишь повнимательнее присмотреться (или немного подсмотреть фотографии в интернете) — и вы найдёте удивительное разнообразие форм, цветов и фактур. Помимо всего прочего, местные растения дружелюбнее к пчёлам, бабочкам, божьим коровкам и другим полезным насекомым, а без них твой сад может резко потерять свою «душу». Например, у меня в регионе очень популярны васильки, тысячелистник, колокольчики, а из древесных — дуб, берёза и различные ивы. И хотя раньше мне все это казалось: «Да что может быть интересного в обычной берёзе?», со временем я оценил её неприхотливость и красоту. Оказывается, берёза способна ловить последние лучи вечернего солнца и придавать участку какое-то особое, поэтичное обаяние.

Так стоп!!! Вы всё ещё не подписаны на наши каналы в Телеграмм и Дзен? Посмотрите: ТГ - (@historyfantasydetectivechat) и Дзен (https://dzen.ru/myshortsstorys)

(6) Следующий вопрос, который тоже не обойти стороной, — это выбор устойчивых материалов. Я заметил, что некоторые соседи, планируя ландшафт у себя на участке, закупают тонны цемента, укладывают бетонные плиты, строят разнообразные сооружения из пластика и металла. Да, поначалу всё выглядит весьма аккуратно, но какие затраты стоят за подобными решениями? Ведь нам важен не только внешний лоск, но и экологичный подход. В последнее время всё более популярной становится практика использования природных камней, дерева из ответственных источников, вторичного сырья, гравия, щепы, коры. Например, я проделывал дорожки из гравия и им же декорировал отсыпку вокруг грядок: удобно, красиво, а главное — гравий долго не теряет внешнего вида, пропускает влагу, и по нему приятнее ходить в дождливую погоду, чем по слякоти.

Деревянные настилы или террасы тоже могут быть экологичными, если выбираешь правильно заготовленную древесину и обрабатываешь её безопасными составами, которые не наносят вреда почве. В продаже есть специальные натуральные масла и воски для пропитки дерева. Что касается пластиковых элементов, то, может, стоит обратить внимание на изделия из переработанного пластика — это уж точно более оправданно, чем сжигать его или отправлять на свалку. К тому же сейчас существуют доски из ДПК (древесно-полимерного композита), которые выглядят очень достойно и выдерживают непростые погодные условия. Суть проста: везде, где можно, постарайтесь пересмотреть привычные материалы и заменить их на более экологически безопасные аналоги. Это и есть тот самый «устойчивый» подход, где вы думаете на перспективу, экономя энергию, ресурсы и, в конечном счёте, свои деньги.

(7) Я уже упоминал, что у моих соседей есть разные интересные примеры устойчивых садов. Один из них — настоящий фанат биоплато: у него уютный водоём, окружённый влаголюбивыми травами. Там живут стрекозы, лягушки, а воду он использует для полива рассад в парнике. Другая семья, живущая рядом, реализует концепцию «лесного сада» (принцип, которому учит пермакультура): они создают несколько ярусов посадок, начиная от крупных деревьев (яблони, груши), под которыми растут кустарники (смородина, крыжовник, малина), а ближайший к земле ярус занимают травы, пряные растения и овощи. Поначалу выглядеть это может не так ухоженно, как классический огород с ровными грядками, но со временем сад становится самодостаточным. Каждое растение занимает свою экологическую нишу: высокие деревья дают тень и защиту, кустарники стабилизируют микроклимат, травы и цветы помогают отпугивать вредителей, привлекают пчёл для опыления. К слову, у них там отличная клубника на периферии этого «лесного сада».

Есть и более компактные варианты: мой приятель на своём участке сделал зелёную крышу на сарае. Да, прямо на крыше сарая у него растут суккуленты и мхи. Это не только мило смотрится, снизу почти не заметно, но и уменьшает нагрев сарая летом, помогая поддерживать в нём более приятную температуру, а зимой — дополнительная теплоизоляция. К тому же зелёная крыша задерживает некоторое количество осадков, не давая дождевой воде моментально стекать в ливнёвку. Такие, казалось бы, мелочи создают общую картину рачительного и бережного отношения к природе.

(8) Хочу рассказать ещё одну небольшую историю из личного опыта. Как-то раз я решил посадить на участке экзотические кипарисы — уж очень они мне нравились внешне. Да и подумалось: «Если привыкнут к нашему климату, то будет красота неописуемая!» Но, видимо, климат им не подошёл: росли они плохо, один даже засох спустя пару лет. Пришлось удалить обломки и пересмотреть подход, хоть мне и было жалко потерю денег и времени. С тех пор я стараюсь выбирать растения, которые как минимум более-менее адаптированы к нашим широтам. Да, можно попытаться «изнасиловать» природу, превратив свой сад в пустыню с кипарисами и пальмами, но ресурсов и труда уйдёт столько, что невольно задаёшься вопросом: а стоит ли оно того? При этом нынче есть масса гибридов, улучшенных сортов. Например, я открыл для себя новые сорта хвойных, которые визуально напоминают экзотов, но при этом они выносливы к переменчивой погоде.

Ещё один «урок» был про газон. В начале садоводческого пути мне казалось, что «правильный» участок — это в первую очередь идеальный, ровно подстриженный газон, как на картинках в журналах. Я вёл сражения с сорняками, выдёргивал каждый одуванчик, старался поддерживать травяное покрытие в «прилизанном» виде, тратив кучу воды и энергии. Постепенно я заметил, что почва становится всё беднее, газон требует подкормок и бесконечной борьбы с сорными растениями, которые всё равно находят лазейку. Но самое главное — я потратил массу времени, которое мог бы посвятить более интересным делам: например, чтению книг по садоводству или посадке плодовых деревьев. Сейчас я отношусь к газону проще, позволяю на некоторых участках «дикорастущие» травы, а косить стараюсь не под «ноль», а оставляя траву около 7-8 сантиметров. Смотрится более естественно, корни лучше удерживают влагу, а разнообразие зелёной массы куда богаче, чем однотипные газонные травы.

(9) В процессе работы над садом я, конечно, видел много типичных ошибок, которые делают мои друзья и соседи. Во-первых, это желание начать сразу «с размаха»: пруд, теплица, альпийская горка, японский сад, и ещё пару десятков идей на 6 сотках. Итог обычно выглядит хаотично и требует огромных затрат сил. Лучше двигаться поступательно: определитесь для начала с главным приоритетом (хотите ли вы больше цветов, деревьев или, может, грядок с овощами?), постепенно внедряйте остальные элементы. И пока первый этап развивается и обретает форму, у вас появится время осознать, как всё лучше интегрировать, возможно, вы что-то переосмыслите.

Во-вторых, люди часто упускают из виду «климатическую розу», то есть направление ветра и движение солнца. Пытаются сажать те или иные растения, не учитывая, что в конкретном месте участка всегда будет сухо или наоборот сыро. Или ставят теплицу в открытом пространстве, где самый сильный ветер, и потом удивляются, почему же там всё время всё «выдувает». Прежде чем приступить к глобальным работам, побудьте наблюдателем: посмотрите, откуда чаще всего дует ветер, как движется солнце по участку, где держится тень дольше всего, где накапливается вода. Это поможет вам грамотно распределить посадки и постройки.

В-третьих, не забывайте о том, что сад — это живой организм, который меняется из года в год. Порой агрессивные методы ухода, такие как чрезмерная «химия» от вредителей, бесконечная борьба с «следами дикой природы», приводят к истощению. Сбалансированный подход, где вы используете компост, биопрепараты, стараетесь развивать биологическое разнообразие, в долгосрочной перспективе приводит к более здоровому и жизнеспособному саду. И, кстати, работа с природой в унисон намного интереснее, чем постоянная «война» с непредсказуемыми результатами.

(10) Если говорить о современных трендах, то мы видим растущий интерес к «диким» садам, к возвращению луговых цветов, к созданию мест обитания диких животных, к интеграции естественных форм в дизайн. С одной стороны, это даёт эффект укрощённой, но при этом живой природы, а с другой стороны — снижает нагрузку на человека. Выбирая ландшафтный дизайн в «диком» стиле, мы говорим «спасибо» природе за то, что она берёт на себя часть забот. Конечно, это не значит, что можно пустить всё на самотёк. Минимальная корректировка, уход, поддержание баланса всё равно нужны, но в гораздо меньших объёмах, чем при классических методах, где каждый листик прячут в пакет, каждую веточку стригут под линейку.

Ещё один тренд — это интеграция различных элементов для энергосбережения в саду. Например, установка солнечных панелей, которые обеспечивают освещение дорожек или питает насос для полива. Такие решения могут потребовать некоторых затрат на старте, но в долгосрочной перспективе это окупается. К тому же всё больше производителей предлагают небольшие и недорогие солнечные фонари, которые легко установить по периметру участка, чтобы освещать